Anche nell’anno appena concluso, che per ragioni varie mi ha tenuto a casa più del necessario, sono riuscito a fare qualche bella escursione in montagna.

Da Cervinia, ma preferisco il nome originale Breuil, sono salito al rifugio Duca degli Abruzzi all’Oriondè e un poco oltre, poco meno di tremila metri di altezza, fino al piccolo cenotafio che ricorda la morte di Jean Antoine Carrel, detto il bersagliere, il leggendario valdostano cui è legata indissolubilmente la storia del monte Cervino, anche se ad anticiparlo di pochi giorni sulla vetta, il 14 luglio 1865, fu l’inglese Edward Whymper, salito da Zermatt per la via svizzera.

Poco più su di questa croce alla memoria comincia praticamente la normale italiana alla Gran Becca, la piramide perfetta, quella che somiglia di più all’idea di montagna che fin da bambini abbiamo introiettato e scarabocchiato sui nostri album da disegno.

Alzo gli occhi e vedo con l’immaginazione i primi salitori, coloro che si avventurarono per primi lungo questa parete sconosciuta, la cresta del leone. Cosa li spingeva? Mi piacerebbe pensare che fosse solo l’anelito all’infinito insito in tutti gli uomini, un istinto religioso e via discorrendo di simili cose a motivare quegli uomini. In realtà non c’è una montagna più del Cervino che fin dall’origine dell’interessamento a raggiungerne la vetta, ha incarnato gli aspetti più materiali dell’Ottocento, il secolo del positivismo e della definitiva affermazione della rivoluzione industriale, il secolo della modernità.

Gli inglesi avevano inventato lo sport, quasi tutti gli sport incluso l’alpinismo. Erano venuti ad esplorare le Alpi e ne avevano fatto il loro terreno di gioco. Edward Whymper aveva forse cominciato a scalare così, per divertimento, anche se poi conquistare le vette, e specialmente il Cervino, diventò qualcosa di più, una lotta fisica e morale fra lui e la montagna per dimostrare che l’avrebbe spuntata lui, come ha notato la storica dell’alpinismo Claire Eliane Engel.

Ai tempi della prima scalata del Cervino stava tramontando l’idea di salire le montagne con intenti di ricerca scientifica. Era questa idea che aveva spinto i primi esploratori del Monte Bianco a volerne scalare la cima che fu raggiunta il 7 agosto 1786, considerata la data di nascita dell’alpinismo, ma fino a pochi anni prima era ancora questo tipo di motivazioni che muoveva i passi dello scienziato inglese John Tyndall, cui è dedicata l’anticima del Cervino posta poco sotto la vetta, il Pic Tyndall appunto.

C’era poi, soprattutto da parte italiana, il movente nazionalistico. Quintino Sella, statista, industriale e alpinista fondatore del Cai, Club Alpino Italiano, figura emblematica di quei caratteri del secolo che abbiamo detto, avrebbe voluto che fosse un italiano a calcare per primo la cima della più prestigiosa montagna delle Alpi ancora inviolata. Tanto più che gli inglesi lo avevano preceduto di poco anche sul suo Monviso nel 1861. Questo desiderio restò inappagato a seguito di alcune circostanze che chi volesse approfondire troverà descritte in un recente, bello e documentatissimo resoconto del giornalista e accademico del Cai Pietro Crivellaro, La Battaglia del Cervino, Editori Laterza.

Infine, dal punto di vista delle guide che venivano ingaggiate per i numerosi tentativi, c’era la motivazione forse più forte, la più facile da comprendere : quella del denaro. I facoltosi turisti inglesi per praticare il loro nuovo sport ebbero bisogno all’inizio dell’esperienza dei valligiani. Questi ultimi, insieme alla possibilità di una vita materialmente un poco migliore, avevano visto stravolgere, e sempre di più l’avrebbero visto, nel corso di tutto il secolo, il loro semplice modo di vita, il loro rapporto con la natura e con la montagna stessa.

È una storia, sempre la stessa, che si è svolta in modi analoghi in molti altri ambiti e luoghi, e il cambiamento, talvolta traumatico, ma spesso accettato in fondo dalle popolazioni, è il prezzo che da almeno due secoli e mezzo a questa parte si paga al così denominato progresso. Ognuno, secondo il suo temperamento, la sua visione delle cose, il grado di consapevolezza, giudicherà se questo prezzo è stato o nel tempo è diventato troppo alto.

Ma mentre guardo l’anticima del Pic Tyndall, dal punto dove mi trovo la vista della vetta mi è preclusa, mentre cerco di individuare lassù il punto dove sta la capanna Carrel, estremo rifugio prima dell’attacco alla cima, ripenso ai grandi che l’hanno raggiunta, cerco di mettermi nei panni di Whymper, di Carrel stesso, di capire i loro caratteri spigolosi e orgogliosi, immagino i loro dialoghi, mentre sono preso in questi pensieri, a un certo momento mi dico che va bene il disincanto, vere le prosaiche motivazioni come vi ho detto, e vere altre spiegazioni dell’alpinismo di natura psicologica, chiave di lettura privilegiata dell’unica storia sistematica scritta da un italiano, quella del sensibilissimo Gian Piero Motti, vivamente consigliata, La storia dell’alpinismo, Vivalda editori. Vero tutto. Eppure in quella voluttà di salire in alto, di salire in cima, c’è qualcos’altro che non sarei capace di esprimere senza cadere in una vana retorica, pericolo sempre in agguato quando si vuol testimoniare l’amore per la montagna, ma che uomini di tutti i tempi hanno detto con parole, è il caso di dirlo, scolpite nella roccia.

Personalmente, davanti a un Cervino, all’immensità delle Grandes Jorasses viste dalla Val Ferret o della parete est del Monte Rosa dal Rifugio Zamboni Zappa, sopra Macugnaga, non vado oltre un presentimento. C’è qualcosa che mi sovrasta e mi sfugge, che tanto mi fa sentire piccolo, quanto felice e stupefatto di essere vivo. Oltre questo punto non mi è stato concesso arrivare, né nell’anima né con le parole. Per il resto mi ritrovo, molto modestamente, in quella che Julius Evola, senza criticarla duramente, ma con una certa sufficienza, definisce “spiritualità della montagna concepita in termini di naturismo” (Julius Evola, Meditazioni delle vette, Edizioni Mediterranee) solo “per un istinto di rivolta contro una civiltà divenuta sinonimo di arido intellettualismo, di meccanica, di utilitarismo, di conformismo”.

Evola sminuisce il semplice piano “delle condizioni e dei mezzi migliori per riparare o preservare organismi e cervelli minati dai veleni materiali e psichici della vita moderna”, che invece a me interessano molto, ma, bontà sua, riconosce nel turbamento emotivo, quel presentimento che dicevo, almeno un punto di partenza. Fermo a quel punto di partenza sono contento di aver vissuto in montagna alcuni dei momenti più appaganti della mia vita, suggellati spesso dall’arrivo in vetta, al cospetto della croce di Cristo.

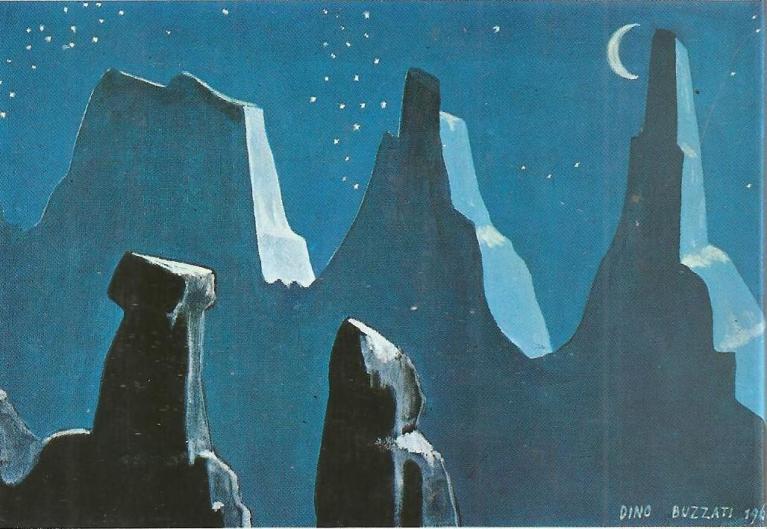

Si trattasse di percorrere i sentieri percorsi dai soldati nella grande guerra, camminare per le alte vie, o, qualche volta, stare appeso a una parete, bene assicurato dalla guida beninteso, sempre ho trovato soddisfazione e assoluzione temporanea dal tribunale che ho in testa. Per quanto riguarda l’alpinismo come secondo di cordata è forse troppo severo il giudizio di Dino Buzzati sul se stesso rocciatore, “ero un peso morto”. Io ricordo una meravigliosa fatica, scariche di adrenalina e tanta concentrazione per vincere l’apprensione che la consapevolezza di essere tenuto in sicurezza dalla guida non bastava a evitare. Mi ritrovo però, e con molta più ragione dello scrittore bellunese, che fu anche un valente alpinista, nella sua conclusione: “Ormai, purtroppo, è troppo tardi. Ma, guardandomi malinconicamente indietro, ora capisco come soltanto a loro, ai capicordata, alle guide, e soprattutto agli accademici e a quelli che, senza avere la formale laurea appartengono tuttavia alla loro intrepida famiglia, ora capisco come unicamente a loro la grande montagna abbia rivelato i suoi più gelosi e potenti segreti. E non ai poveretti come me, che hanno avuto paura.” (Da I cento anni del Cai, Edizioni Cai, 1963, in Dino Buzzati, I fuorilegge della Montagna, a cura di Lorenzo Viganò, Mondadori).

Per chi ama la montagna e l’alpinismo leggere gli scritti di montagna di Buzzati è una gioia. I ritratti che dedica ai grandi e meno grandi dell’alpinismo sono umanissime piccole gemme, perché quegli uomini lui li ha ammirati, valutati e gli ha voluto bene per condividerne la stessa passione, per le loro scalate e poi , alcuni, per averli conosciuti, esserne diventato amico e averci arrampicato insieme.

Certo bisogna sentirsi vicini alla sensibilità dello scrittore bellunese, alla sua malinconia, alla sua inquietudine, che sono al fondo della sua opera e che in questi scritti traspaiono come in una cartina di tornasole. Come per esempio quando nel 1948 fa un racconto della morte casuale di Tita Piaz, il grande scalatore fassano, immaginandone i presagi, la sensazione di sollievo il giorno fatale per aver potuto evitare, grazie all’indisposizione dell’amico con cui voleva scalarla, la salita alla temibile Torre Winkler. E invece Piaz morì per un banale incidente in bicicletta, lui che aveva superato i pericoli delle pareti più severe delle Dolomiti. Il destino ci insegue, sembra dirci Buzzati, come anni più tardi dirà in altro modo nel celebre racconto “Il Colombre”.

E a proposito di destino ce n’è uno inevitabile, comune a tutti gli uomini. Può darsi che anche volervisi confrontare porti gli uomini, certi uomini, a sfidarlo con i rischi del sesto grado. Oppure a salire alle alte quote anche solo per richiamarlo alla mente: “l’immobilità dell’alta montagna probabilmente ci appare quale massimo simbolo della suprema quiete a cui l’uomo è tratto per vocazione e tentazione invincibile, quiete che porta comunque il nome di morte. E nello stesso tempo, per il contrasto con tutto ciò che si muove, eccita nel nostro inconscio il ricordo del comune destino, quasi dicesse: noi montagne non ci saremo spostate di un millimetro e voi da secoli sarete polvere e nulla” (Introduzione a Le Alpi, a cura di Carlo Graffigna, Selezione Readers’Digest, in Dino Buzzati, op.cit.).

Per questo, dice Buzzati, “parecchie persone, anche di grande intelligenza e sensibilità, non sopportano la montagna. Non che restino indifferenti. Proprio la aborrono, provandone una specie di oppressione. Probabilmente si tratta di uomini in un certo senso meno ingenui di noi, i quali afferrano più chiaramente, pur senza essere consapevoli, la crudele verità che le eterne rupi sottintendono, e sono indotti a rifuggirne” (Dino Buzzati, Op. cit.).

E non si tratta forse delle stesse motivazioni che inducono a fuggire gli uomini dalla verità ogni volta che viene offerta loro la possibilità di essere liberi?