di Piero Nicola

“Di Ada Negri, questa grande, cara e indimenticabile Poetessa che fin dal 1920 mi affidò le sue opere (…) do per la prima volta riunite in volume unico tutte le liriche (…) La musa della maestrina di Motta Visconti (…) ha cantato i poveri, gli umili, gli oppressi, i peccatori, anche; è stata a volta a volta piana, veloce, mesta, irruente, evocatrice, precorritrice, è parsa audace, ribelle, talora anche retorica; ma (…) una profonda, radicata umanità, una sincerità innata e inalterabile si esprimono ininterrottamente dal cuore della Poetessa e ne guidano sempre la mano (…) Vera, umana, alta poesia quella di Ada Negri: che al fluire dell’ispirazione accoppia la potenza espressiva, che l’impeto del sentimento disciplina col magistero dell’arte…”

Nel 1948, Arnoldo Mondatori voleva con queste frasi, cui apponeva la sua firma, aprire il volume dei carmi della poetessa-narratrice. Erano quasi mille pagine di versi, ai quali fece seguire, nel 1954, più di mille pagine prosastiche, altrettanto preziose.

Nello scorcio dell’Ottocento e sino al secondo decennio del Novecento, in concomitanza con l’affermarsi dell’industrializzazione liberale, masse del quarto stato di estrazione agricola o suburbana vissero nella precarietà, afflitte dall’indigenza e dal lavoro eccessivo, fidando soprattutto nel socialismo irreligioso. Avutasi una sufficiente sicurezza del pane e del domani, instaurata una certa giustizia, nel secondo dopoguerra, spento di ideali e sempre più incredulo, si sviluppò l’era dell’edonismo. Si permise di accomodare un dio fittizio alle voglie del popolo. Per i più, non si trattava ormai del vero Dio e della sua legge irreformabile.

Questa, la sommaria ultima nostra storia morale, la cui prima fase fu ben rappresentata da Ada Negri. Ella sperimentò sulla propria pelle e attorno a sé la condanna della miseria; mise la sua dote di vigorosa verseggiatrice al servizio dei diseredati per il loro riscatto, accusando bensì l’ignavia dei vinti. Lo fece generosamente (per quanto con iniziale incomprensione verso Dio governatore del mondo) trascendendo materialismo e sindacalismo; fu socialista mirando allo spirito ideale, in contrapposizione con la grettezza e la viltà borghese. Solo più tardi, l’invariabile intervento del Signore, la sua giustizia misericordiosa sempre in atto, apparirà in lei superiore alle provvidenze umane. Dapprima invece, come anche adesso largamente avviene, concepì la speranza della salvezza attraverso l’acquisto di un mondo rinnovato, piuttosto che mediante l’ottenimento d’una risorta religiosità che lo riformasse.

In un racconto de Le solitarie (1931), descrivendo la riuscita d’una ragazza scrittrice, ella accenna alla propria esperienza: “Aveva imparato a castigare, a disciplinare la propria arte, a penetrare il fondo dei cuori e dei caratteri, per estrarne con forza e dolore il nascosto nocciolo di verità, ed esprimerlo con la parola più precisa, con la sola necessaria”. “Maneggiava la materia vitale con schietta brutalità che molti chiamavano maschia; e rispondeva invece perfettamente al sano vigore della sua natura femminile”.

Il suo procedimento potrebbe definirsi d’impressionismo molto appropriato, equilibrato. Ma, come i rari migliori, ella sta sopra ad ogni inquadramento letterario.

Sin da Fatalità (1892), intende la libertà come vittoria sul male e godimento dei beni purificati. Il desolato annullamento imposto dalla morte alle vite operose, prolifiche e grame, sembra smentire la devozione appresa in famiglia e provata in chiesa.

“Ed io sorgo ed esclamo: ‘Oh, perché mai / tanti sospiri e tante vite infrante, / e tante ambasce, e tanto lutto, e tante / serie infinite d’infiniti guai?… / Perché s’insegue con rovente ardore / un ideal che balenando sfugge, / perché piangendo l’anima si strugge / nel disio, ne l’inganno e nell’amore?…’ (…) Dai volti radiosi e senza velo / spira una calma che non è terrena: / schiudendo la pupilla ampia e serena / segnan col dito, sorridendo, il cielo”.

“… un ideal tu chiedi! / Ma t’annoda pei polsi una catena, / ti circonda la bruma, / e la vita ti rode, e t’avvelena / l’inutile desir che ti consuma. / Fatalità su la tua testa grava, / e sei ribelle e schiava (…) Andrai fra gl’irti scogli del dolore / inneggiando all’amore; / andrai coi piè e l’occhio altero / nella luce rapito, / le magnifiche larve del pensiero / cercando per le vie dell’infinito: / da una possa virile andrai sospinta, / più grande ancor se vinta”.

Alla giovane insegnante è arrisa la fama. Nelle Tempeste (1895) continua a sognare vindici eroi dell’equità civile, senza pregiudizio di classe, salvo un disprezzo per l’agiata vigliaccheria. Da segnalare la lirica Operaio, il campione della nostra razza, maschio, battagliero, ammirevole: “era possente – Il volto / pallido di pensiero / nobilmente s’ergea con atto fiero / sul bronzeo collo da ogni fren disciolto (…) in quelle vene un fluir di vita, / vampe d’amore e vampe di coraggio!… / Sonante il passo, come un vincitore / s’avanzò, nella luce / E a me disse il mio cor: ‘Non forse è un duce?… (…) Non forse in lui la fonte d’energia / zampilla prepotente, / che riviver farà questa languente / era, gialla di vizio e d’anemia?… (…) e sognare per lui continuata / nei secoli venturi / la razza degli indomiti, dei puri, / a luminosi dì predestinata”.

Né trascura i “grandi de la tenebra”, “che passan fra i geli e le tempeste, / in basso, ne l’oblio / senza sol, senza pane, senza veste, / ed han creduto in Dio”.

Continuano gli aneliti all’amore sfuggente, a un compimento di sé che sente irraggiungibile. Il suo matrimonio, del 1896, non sarà felice, e la sua maternità, rallegrata da una figlioletta, tormentata dalla separazione.

In Maternità (1902), troviamo l’aborto dell’egoista: “e una manina informe / l’attirerà fra l’onda / del gorgo senza sponda / ove il rimorso dorme”. Maternità: rifugio, consolazione, dovere, canto per le donne sfortunate, canto per un mistero di carne e vita trasmessa. Ma guai, al di fuori della famiglia naturale! In una novella bellissima ella affronterà le terribili angustie cui soggiace una donna che ha impostato tutta la sua esistenza sulla propria creatura, ottenuta in seguito ad una passione effimera e rinnegata.

Ora l’autobiografismo, la gamma delle conoscenze prendono ad imporsi sui casi immaginati, sulle astrazioni.

Ne Dal profondo (1910) scaturisce il rimpianto della libertà di quand’era povera e oscura, l’inno alle condizioni bucoliche, agli onesti mestieri. Gi stati d’animo, tristi o consolati da squarci di sereno, si susseguono quasi possedendola, quasi indipendentemente dagli eventi a lei occorsi. Ma la sua schiettezza rifiuta ogni dissimulazione del tormento: pudicamente scontenta di sé e della buona vita inafferrabile.

Ella ha preso dimora in Svizzera, secondo la sua natura indocile e schiva, e scriverà i versi di Esilio (1914), i suoi passi di anima solitaria: le contemplazioni della figlia bambina, le trepidazioni per l’adolescente ignara, lo scetticismo per l’amore vicendevole della coppia, i valori dell’esistenza anche dolente, le tentazioni di ascesi sovente pagana, il vano intento di forzare la mano a Dio, nella ricerca di una felicità durevole, ancora troppo spuria, terrena, sebbene ne desideri la purezza come un risarcimento delle sofferte disillusioni, e le ricorrenti fughe nel sogno, nelle immaginazioni vissute come realtà, tuttavia precaria. Per questa ricca maturazione della sua arte le spetta un titolo di immaginifica.

“Ti benedico, o vita, per l’amore / che mi negasti, per le chiare strade / che mi chiudesti, per le sette spade / con cui mi tormentasti carne e cuore: / perché altro amor più bello, altro sentiero / più largo in sognar posso: e col fantasma / che la speranza al desiderio plasma / vincer la nuda aridità del vero”.

Nei versi de Il Libro di Mara, svincolati dalla rima, vagheggia d’una innamorata che conserva nei ricordi la gioia, al di là della perdita dell’amato. Sublimazione dell’essere amato, e casto incanto dell’incontro con lui. Alla limpidezza di atmosfere valevoli per tutta la vita, si alternano momenti di sensualità. Svanita ogni ombra di femminismo, grandeggia la nostalgia della dedizione, dello struggente annullamento nell’uomo che non è più, grato nella rimembranza, o che lascia il greve rammarico della sua assenza.

Rientrata in patria, contraddicendo la sua precedente deliberazione, Ada Negri intraprende un giro per l’Italia, che comincia con Capri e proseguirà in luoghi mistici come Assisi, o agresti in regioni solari e ventose, senza aver abbondato la sua Lombardia, il lago di Como, Pavia, la casa di Milano.

Dedicò I canti dell’Isola (1925) ai figli di Margherita Sarfatti, di cui fu grande amica. È Capri l’isola della bellezza suprema, eccessiva come i personaggi che la frequentano. Qui, nonostante tutto, il pio sentimento si consolida; né l’isola potrebbe divenire il luogo della sua letizia, del suo riposo durevole.

La raccolta Vespertina del 1930 riporta l’asprezza della solitudine con lo sfiorire della sua persona, la diversità tra madre e figlia e l’inevitabile, naturale distacco delle famiglie, pur con le grazie concesse dalle fuggevoli presenze dalla nipotina. Motivo costante delle liriche permane la magia dei fiori, degli alberi, del cielo mutevole, delle stagioni, delle loro vite ricorrenti, finite e infinite. I doveri della fede allontanano le passioni, le brucianti nostalgie; suscitano frasi definitive, vere e di riconciliazione.

Il dono (1935) e Fons amoris (1939-1945) formano un continuo di preghiere per essere pacificata nella sua natura inquieta. Gli elementi della natura, i giardini vegliati dagli astri, le forme dell’agricoltura: assunti a simboli, a paralleli dell’esistenza umana emendata, nei quali ella sovente si immedesima.

Ivi, ne L’anello d’acciaio confessa la sua solidarietà con l’Italia. “O madre Italia, io mai t’ebbi sì cara / com’oggi: mai fosti per me sì ricca / di meraviglie, come oggi che porti / all’anulare un infrangibil cerchio / d’acciaio, e non hai gemme oltre quel cerchio / d’acciaio, anello di superbe nozze”.

Le condizioni per la vita eterna divengono chiare. Il peccato grave assolto, oppure non assolto, e allora non perdonato, sono certezze. La porta stretta non si confonde con una larga, fabbricata da coscienze elastiche e morbose.

I racconti vanno di pari passo con le liriche, e si ricomincia. Già nei primi scritti de Le solitarie (1917), la crudezza delle vicende umane non viene risparmiata. “A Felciana [la nonna bambinaia] parve di ringiovanire (…) Titti balbettava le prime confuse parolucce; la vita era buona, il Signore era Giusto. Ma dopo Titti venne Totò, e dopo Totò venne Bebè. Malgrado la retorica chiaro-di-luna, il poeta rientrato [il papà] e la maestrina agrodolce e nervosa [la mamma] dimostravan d’essere prosaicamente prolifici”.

Persistono gli accostamenti tra le persone e le cose vive circostanti. I fenomeni stagionali, dolci o aspri sono sempre presenti, con suggestioni metafisiche che penetrano i sentimenti comuni. Il mondo delle solitarie è tragico, colpito da desolazioni, ma privo di cedimenti patetici, concreto. La lettura risulta invariabilmente agevole, esauriente.

Con le Orazioni (1918) viene l’apologia della carità fattiva, che fa a meno delle leggi e delle convenzioni che regolano la società (orazione per Alessandrina Ravizza). Ed ecco il sofferto interventismo, la celebrazione di Luigi Maino (anch’egli attivo benefattore ambrosiano): “Tenne nobilmente una sola legislatura, come rappresentante del secondo Collegio della sua città (…) Alla sua monolitica individualità non potevano non ripugnare le vie traverse, le meschine ambizioni, i compromessi di Montecitorio”.

Celebrazione del giovinetto Roberto Sarfatti, figlio di Margherita, che diede prova su prova del suo eroismo immacolato e, nel chiedere ai suoi il consenso di arruolarsi volontario: “Io non so se morrò; ma anche se questo accadesse, che sarebbe ciò?… La morte trovata combattendo per il proprio ideale non è morte, ma trapasso: il sangue versato per un’idea fruttifica e produce (…) Ricordati, ricordati Socrate; e rileggi ciò ch’egli diceva prima di morire”.

Stella mattutina (1921): breve romanzo, storia della bambina riottosa e fantasiosa che ella fu, cresciuta nella portineria di un palazzotto accanto alla vecchia nonna e alla madre operaia, in Lodi; rievocazione dell’adolescente orgogliosa, spesso giustamente indignata, allevata all’ombra delle due donne: l’una quasi insensibile, l’altra vivacissima e forte, entrambe abbraccianti il loro destino. C’è poi un fratello dissimile, scapestrato, preso in casa da uno zio, dolorosamente vittima dei suoi estri. Scomparsa la vecchia portinaia, madre e figlia si ritirano in due stanzette concesse loro nel piano alto dell’edificio patrizio. Infine, la propria storia oggettiva, sorvegliata, termina con l’ingresso nel lavoro, di giovane maestra piegata al dovere, trasformata, ma senza rinunciare al lievito del suo spirito.

Le mani della madre tessitrice di fabbrica: “Piccolissime: affusolate: corte nelle falangi, ma di tale mobilità espressiva, che disdegnano le immagini suscitate dalla parola: la loro bianchezza è quasi azzurra (..) Vivon da sole, e sembrano staccate dal corpo, quantunque unite ai polsi con aristocratica fragilità d’attaccatura (…) Né fatiche né età poterono ancora intaccarle: ridono da sole, prima della bocca”.

Inserita da tempo nell’ambiente borghese, a contatto con tutti gli ambienti, l’autrice scrive Finestre alte (1926): fine perfezione del narrare, assoluta padronanza per quadri di persone e vicende qua e là funestate da malattie e morti precoci. E i ricordi del dopoguerra: “Ma perché il 1919 doveva riuscirle ancor più pesante?… Torbido, ambiguo, malcontento: senza guerra e senza pace: non peranco lavato dal sangue, e già lontanissimo dai quattro [anni] che l’avevan preceduto. Non un sol uomo ella conosceva, che si ritrovasse in armonia con se stesso e con i fatti esteriori. Tutti intorno a lei parlavano di equilibrio, di ricostruzione; e tutti litigavano”.

Però ci sono novelle semplicemente edificanti, casi pur autentici di mirabile e appagata umanità.

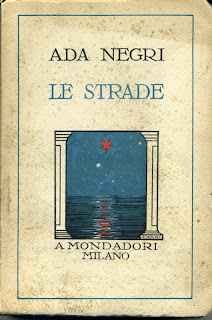

Poi Le strade ripresentano Capri e le sue turiste straniere: “La libertà di cui godono è così smisurata, che non ha più valore, e dà la sensazione del niente. Non si riesce a credere che abbiano padre e madre, e un focolare in qualche angolo del mondo. Paion nate per generazione spontanea, e disadatte alla continuazione della specie. Ogni paese è buono per loro, purché vi trovino un albergo, un ‘tea-room’, un ‘tennis’ (…) Spendono; ma ignorano con qual fatica e intelligenza il denaro si guadagni (…) Il loro esotico parlottare ha la leggerezza, la petulanza, la nullità del cinguettio dei passeri. Non sanno, non hanno mai saputo soffrire. Non vivono”.

Compare una milionaria sposina americana che “non ha carne, alle prime battute del primo fox-trot, si mette a danzare col marito – irreprensibile personaggio che non parla – o con altri. Il suo scheletro – libero nel cencio di seta verde che lo scopre fino alle reni – ondula, molleggia, scatta, si offre, si nega, si scompone e ricompone in ritmo: sormontato dalla corona dei capelli e dall’ambiguo scintillar degli occhiali”.

Ritorno ai paesi d’origine. Sensazioni estatiche davanti a paesaggi vegetali, montani, lacustri, singolarmente ispiratori. “L’anima mia in quel momento, distaccata dalla sofferenza e dal desiderio, si rifletteva nello specchio della vita – cioè in Dio – con la stessa immobile limpidità delle montagne nel lago”.

Quanti ritratti, di donne specialmente! Ad esse dedica Sorelle (1929), quasi esplorando l’intero universo delle indoli e dei destini femminili. Alla propria indole, s’addice il contatto anche fisico con la terra coltiva: “il solo istinto del mio essere era di confondermi con la terra: mi ci sdraiavo…”

Nonostante i sessant’anni, la travaglia l’anelito frustrato verso un bene che non è venuto e non verrà, che è pienezza di vita e d’amore. “Rimedio non c’è (…) fuor che abbandonarsi nelle mani di Dio”.

“I più mirabili avvenimenti della nostra esistenza son quelli che accadono nella purità, nel pudore dello spirito, non rivelati che a noi. Tutto si semplificava, diveniva d’un nitore di cristallo, si riduceva all’essenzialità d’una linea retta o d’un punto nello spazio. Nessun bene, ormai lo sapevo, avrei più chiesto per me; solo avrei fatto del bene agli altri (…) assolta dal ricordo, liberata dal desiderio, guarita anche dalla speranza”.

Tuttavia le sue pene torneranno, come dev’essere per tutti, che siamo naturalmente peccatori.

Di giorno in giorno (1932), Erba sul sagrato (1931-1939): aneddoti, incontri, soggiorni nell’Italia centrale, in cittadine e in plaghe rurali; momenti memorabili nelle strade, nel brolo e nella nuova casa d’una Milano dalla periferia in trasformazione. Il tono, lo spessore, l’affinamento, l’interesse per le miserie e per le glorie umane proseguono il cammino, ormai distante dall’urgenza delle ingiustizie sociali. Ella continua a commuovere con la sobrietà, e con l’accostamento ai santi, come Madre Cabrini, fondatrice instancabile, nelle Americhe, di istituti di carità, che furono nondimeno di conforto per gli emigranti italiani. Ne riporta il detto: “La via del cielo è tanto stretta, sassosa, spinosa, che niuno può camminarvi sopra se non volando”.

Ada Negri, primo ed unico membro femminile dell’Accademia d’Italia, trapassa nel gennaio del 1945, rimasta fedele al fascismo. L’anno successivo escono gli scritti di Oltre. Davanti a una pioggia di bombe su un quartiere milanese, piuttosto centrale: “S’era compiuto qualcosa di disumano (…) Restavo lassù, ferma e diritta, sospesa a quell’orrore (…) Di colpo, senza preparazione, ero stata ghermita da un vortice e sbalzata in un altro mondo: quel mondo era di rovine e di fuoco (…) Rovine e morti provocate da gente ignota e che ci ignora (…) Macchine infernali, naviganti nell’aria a favolose altezze, contenenti ordigni d’efferata distruzione e uomini facenti parte meccanica di esse e degli ordigni, scagliano su città inermi i loro proiettili a scopo di strage, di null’altro che cieca strage. La notte, piomba dal cielo come se Dio la mandasse con i suoi fulmini; e sono invece gli uomini a usurpare il diritto di Dio. Sulla terra anche i disarmati combattono, e rimangono feriti o uccisi senza ferire e senza uccidere”.

In seguito, osservando un altro bombardamento da fuori città: “L’efferatezza delle macchine volanti avrebbe potuto distruggere, con la sua popolazione inerme, l’intera metropoli (…) senza che, sopra di noi un fiato appannasse la trasparente purità dell’etere. Non era, non poteva essere indifferenza. Che cosa dunque? (…) Un misterioso duello s’andava combattendo tra le umane forze della strage e le forze angeliche, (…) fissità, silenzio, splendore eccelso che tutto vedeva, tutto misurava, tutto rimandava all’inappellabile giudizio finale (…) Il duello non era finito (…) Potevamo in coscienza domandarci quale dei due antagonisti avrebbe vinto? Tanto valeva rinnegare Dio (…) Durava negli orecchi l’eco del bombardamento, negli occhi la luce soprannaturale che l’aveva sfidato (…) la volli ancora per me, quella luce, attraverso i vetri della finestra (…) nella sua inflessibilità sentivo Iddio e potevo sperare nella giustizia”.