di Piero Nicola

Fu il maggiore drammaturgo italiano del dopoguerra, almeno successivamente alla scomparsa di Ugo Betti (1953). La sua grandezza consiste anzitutto nella perizia della messa in scena (che, da realistica, andò impiegando composizioni di ambienti e luoghi, alternativamente avvivati sul palcoscenico, ed evocazioni recitate, surreali apparizioni, interventi di presunti spettatori) sì da conferire una straordinaria robustezza agli svolgimenti. Grande vi è l’equilibrio dei dialoghi e delle azioni, coinvolgenti anche quando i temi sono dibattuti a dovizia. Sapiente l’uso dei colpi di scena

Guardiamo la sostanza. Essa rispecchia vivamente il malessere del tempo, un malessere oggi trasformato e incrudito, ma la cui origine permane, il cui scioglimento resta uguale. Giustamente, per il Fabbri il malessere coincide col difetto religioso. Giustamente, egli non vede altro porto sicuro al di fuori della fede, del suo ordine che rimedia alla deriva degli uomini sballottati tra una libertà più grande di loro e l’innaturale utopia del comunismo.

Sin dalle sue prime prove degli anni Trenta, Diego Fabbri sosteneva, in Contro Corrente, che “per noi, autori cristiani, cattolici, v’è, vi deve essere, di più: il ‘bello’ dev’essere anche ‘vero’. La consonanza, l’aderenza, la fusione tra splendore di arte e splendore di verità deve essere così intima da farci dire col Poeta: ‘sì che vostr’arte a Dio quasi è nepote’ […] Chi ha avuto dal Creatore oltre il dono prezioso del canto anche quello fulgido e consolante della Fede ci darà opere dove il canto alza le ali verso rasserenanti, letificanti certezze…”

Percorriamo dunque l’itinerario delle opere badando ai frutti degli alberi vigorosi.

Vigoroso fu il dramma Inquisizione (1946). In un santuario di montagna l’abate, solido nella tradizione, riprende il pretonzolo irrequieto, incline allo scetticismo, in cura per esaurimento nervoso. Una donna sposata viene a chiedere aiuto psicologico al vecchio sacerdote, confessando di aver sedotto il suo attuale marito e di volerlo di nuovo per sé, strappandolo al Signore, che considera il suo rivale. L’uomo di Dio cerca di esorcizzarla. Il colloquio è rimandato.

Il prete giovane, che teme per il suo posto di insegnante al seminario, essendo sospetto di modernismo, e ha ricevuto la confessione di Renato, il marito (la donna tentò il suicidio e la riparazione del matrimonio risultò purtroppo infelice), scende in paese, ma, invece di ritrovare l’uomo, egli incontra la moglie. Ella si prende gioco della sua debolezza con arte di seduzione. Rientrato il marito, dopo che l’altro se ne è andato, questi rifiuterebbe l’invito a recarsi dall’abate per prendere consiglio e compiere il pellegrinaggio progettato. Accuse reciproche, aspre e vane chiarificazioni. Egli intese salvarla, e concepisce ormai un amore che trascende l’attrattiva dei sessi. Ella lo accusa di crudeltà nel voler cambiare gli altri. Cristo e il rigore li dividono.

Al santuario, il pretonzolo prende in disparte l’uomo per convincerlo che il suo matrimonio, non liberamente contratto, è invalido; e si rivela incredulo accusando Dio di suscitare vocazioni temporanee, rese irrevocabili. Egli si spreterà.

La donna rivela al sacerdote che tentò di uccidere l’amato votatosi a Dio, per poi suicidarsi e unirsi in tal modo a lui. Avendo ultimamente appreso da lui che, quella notte in cui egli non morì, sognò il Signore che gli suggeriva di provvedere a lei, sopravvissuta grazie alle cure umane, ella si affida all’abate, sebbene ancora non creda. Non sa come adattare il suo amore terreno e come reprimere un irresistibile gusto di profanare. E se confidasse la verità al marito, se chiedesse perdono? Sopraggiungono Renato e il giovane prete. Hanno deciso di riprendersi la loro libertà. Anche Renato si è convinto di essere vittima di “un misterioso e complesso e alto inganno”. La donna, incredula, li accusa di vile egoismo. L’abate tace, assorto. Ella grida il suo tentato uxoricidio. L’abate finalmente interviene dicendo che lo fece per una speranza di ritrovare Renato altrove, per una implicita fede nell’aldilà. Tutti andranno soli per la loro strada. L’abate prevede che la loro non sarà libertà, ma una nuova schiavitù, con altri inganni. Vogliono soltanto cambiare compagnia. Ma nessuna compagnia va mai bene. “Ci vorrebbe un miracolo”. Il dissidio verrebbe dalla pretesa di cambiarsi. Bisogna accettarsi.

Il marito giustificherebbe la volontà di migliorare l’altro. L’abate replica che non se ne ha il diritto.

Il nodo è sciolto affrettatamente. L’autore sembra inciampare in un presupposto anticattolico: mettere sullo stesso piano l’osservante difettoso e l’incredulo o l’eretico. Richiesta di perfezione nel devoto, anche scrupoloso e alle prese con i suoi peccati, con una sua ingrata inclinazione. “Io sono venuto per salvare, non per cambiare”; cioè: riformare le nature umane. Ma per salvarsi occorre pure una correzione, e ciascuno, specie i coniugi, hanno il dovere di indurre nell’altro i buoni mutamenti, con la grazia di Dio. Invece l’abate nega la valida fede di Renato, sollecita il ricorso all’Altissimo, che dovrebbe accettarci e amarci come ci ha fatti, che sta inquietando la moglie, la quale è in via di credere. “Quando noi, insieme, lo chiamiamo […] e Lui scende – ecco che il miracolo si compie: i vincoli si ricostituiscono […] un regno di tutti uguali – tutti ugualmente debitori e creditori […] La sua compagnia rende allora possibile la nostra – un altro mondo già in questo mondo… Io lo vedo questo mondo che si forma, e sento che possiamo già cominciare a compierlo noi”.

Il punto debole della discussione è proprio questo: la scarsa considerazione per il magistero, per la predicazione, dovuta dai cattolici anche poco degni, e che, quando sia ortodossa, gode della divina assistenza. Attraverso quel punto debole diffuso s’insinuò l’eterodossia.

Erano i tempi del rinnovamento politico, della pace sospirata, delle belle aspettative riposte nell’uomo o in una fiammata di spiritualità cristiana (Papini), e il cattolicismo del nostro commediografo forlivese dovette esserne contagiato. Invero, già al suo secondo lavoro, egli si ridimensionava.

Rancore (1948) ripropone il capo famiglia praticante e rigido, oppressivo, professore in un ambiente provinciale. Egli si trova nelle strette formate da una suocera vivace, di manica larga e da una consorte indocile, anzi scappata di casa. L’occasione per il subbuglio recato nel piccolo centro è stata la venuta di un reggimento alle esercitazioni, con balli e spassi delle ragazze e madri consenzienti. Naturalmente c’è una baciapile che promuove un richiamo all’ordine, sollecitando un giovane parroco, impedito da una coda di paglia per certi suoi trascorsi.

Ci sono poi un cognato ragazzo, che l’insegnante vorrebbe preservare dalle disillusioni di un innamoramento, e la bella innamorata. Il mentore ha perduto l’ascendente che aveva sul giovane, ora disposto ad abbandonare la ragione e la verità terribile, per fare una grande esperienza di vita.

Stella, la suocera, da giocosamente ingenua diventa responsabile e apprezza il genero prima criticato. Egli prova rancore per lei, che cerca di espiare per la figlia come a diminuirne la colpevolezza. Madre e figlia sono rimaste segretamente in contatto, ragguagliandosi e consultandosi. Finché il fratello riporta a casa la sorella. Prima di incontrarla, il marito si tiene in disparte. La fidanzata, venendo a sapere che in seguito la suocera e suo figlio si trasferiranno in città, si sente sacrificata e va a protestare quasi minacciosa. Il professore, turbato, considera l’amore una calamità, come l’aveva già giudicato in gioventù.

Allora, lo stesso curato mette il marito sotto tiro. Sì, questi ammette, se avesse dovuto rinunciare a correggere il carattere della moglie, non l’avrebbe sposata. Egli era giunto a rivalutare l’amore per la sposa: un sentimento con cui redimerla. L’altro giustifica la ribellione a tanta pretesa tirannica di imitare l’Onnipotente. Ora però, l’incompreso dovrebbe apparire il professore, che non sa difendersi adducendo la grazia che accompagna le buone intenzioni volte a raddrizzare le anime.

L’incontro degli sposi cade sotto le passioni. Lei si presenta umile, rassegnata al ritorno nel vecchio e chiuso ovile, ma disprezza le precauzioni adottate per evitare lo scandalo. Egli si lascia andare al suo scredito verso la fidanzatina indispettita e orgogliosa, che renderà infelice il cognato. E deve riconoscersi schiavo della sua passione di moralista. Al che, la donna gli getta in faccia i propri tradimenti commessi durante il suo allontanamento. Tornata la calma riflessiva, in cui ognuno si accusa e si scusa, ella ammette di aver avuto paura di diventare buona come lui l’avrebbe desiderata. Il marito si giudica da poco e vile, odioso a se stesso. Il prete predica la compassione per tutti e per se stessi. Essi non troveranno altrove espiazione, espieranno rassegnandosi al loro male che non guarisce, con la speranza che un giorno venga il momento della pace.

La condizione della coppia è messa a nudo con ogni realismo. Quanto al caso tipico, occorre notare che, generalmente, le coppie praticavano una sorta di prevenzione, opponente alla criticità del rapporto un provvidenziale arresto o attutimento, in una convivenza accettabile tra i ricorrenti cattivi sfoghi.

Contemplazione (1949): atto unico che rappresenta ancora una drammatizzazione, duplice, di sposi accanto al letto del loro bambino che sta riprendendosi da una grave malattia. Entrambi vanno al suo avvenire di uomo. Lui, timorato, paventa che il figlio possa diventare un seduttore di anime; lo vorrebbe dedito alla buona causa, a un impegno importante per la società. Lei sente che ne verrebbe una guerra. Cristo disse d’essere venuto per portare la guerra, la divisione nelle stesse famiglie, e non la pace. – Solite apparenti contraddizioni del Vangelo, la cui applicazione dev’essere quella corretta -. Poi, anche la guerra finisce, il reduce sarà un altro e, in ogni caso, un individuo indipendente dai suoi. Essi moriranno, e come lo vedranno ancora? Timore dei disinganni di chi vuol cambiare il mondo, anche dei vincenti. Dovere di preparare la loro creatura perché non giunga alla sua fine disorientato. L’amore è l’unico approdo possibile, e per una società concorde che riunisce le diverse vie. “Ci salveremo soltanto per la bontà del cuore”. – Sconfinamento nell’irrealtà.

Diego Fabbri fu creatore di caratteri. Ripetutamente, i personaggi di cui si fa la conoscenza sono centrali rispetto alla forza cieca e al problema degli amori. In Trio (1949): madre e figlia e un singolare amante della giovane, già sposato. Paure, spiegazioni dei tre riuniti, reazioni psicologiche viziate dal dominio degli impulsi. Risoluzioni sfumate. Egli desiste, scompare. A lei, fermatasi in un’attesa vanificata, si apre la prospettiva d’una prosecuzione dell’amore in un amore inesauribile, ultraterreno. Scioglimento d’altri tempi, d’accordo, ma quali gli sviluppi odierni sulle schegge dei contrasti passati, dei ferimenti reciproci, delle separazioni e dei divorzi, su accordi tuttavia soprattutto passionali?

Diego Fabbri fu creatore di caratteri. Ripetutamente, i personaggi di cui si fa la conoscenza sono centrali rispetto alla forza cieca e al problema degli amori. In Trio (1949): madre e figlia e un singolare amante della giovane, già sposato. Paure, spiegazioni dei tre riuniti, reazioni psicologiche viziate dal dominio degli impulsi. Risoluzioni sfumate. Egli desiste, scompare. A lei, fermatasi in un’attesa vanificata, si apre la prospettiva d’una prosecuzione dell’amore in un amore inesauribile, ultraterreno. Scioglimento d’altri tempi, d’accordo, ma quali gli sviluppi odierni sulle schegge dei contrasti passati, dei ferimenti reciproci, delle separazioni e dei divorzi, su accordi tuttavia soprattutto passionali?

Il seduttore (1951) è un protagonista affatto straordinario, in funzione di un’impresa altrettanto azzardata: conciliare l’amore vero per tre donne, sublimandolo in sentimento universale. La velleità assume qui il significato d’un anelito comprensibile, quantunque si manifesti per una via inaccettabile. Abbiamo già visto l’ardua idea di tale metamorfosi dell’innamoramento, poiché esso consiste in un’attrazione indipendente dalla carità, amorale, e suscettibile d’essere sanato, piuttosto che trasformato, dalla carità. Il dramma appare al limite della verosimiglianza.

I testimoni (1951) sono quelli cercati con un annuncio radiofonico da un giudice scrupoloso, per scagionare un accusato di omicidio. Renato è stato l’animatore di un movimento per il bene sociale, la cui bandiera reca le insegne della generosità, dell’ubbidienza, del sacrificio, dell’amore per il prossimo. Avendo cessato di crederci, egli decise di partire. Intanto Arduino, il capo del movimento con cui Renato aveva avuto una discussione, era scomparso; e si erano raccolti indizi e testimonianze contro Renato, tratto in arresto e imputato della soppressione dell’amico. Egli, parlando alla radio, racconta degli incontri avuti prima della partenza dalla stazione, tra i quali, con una donna di locale notturno e con un sacerdote, che non potrà deporre per il suo alibi essendo vincolato dal segreto della confessione. Egli abbandonava la sua fidanzata Cristina, ed era preso dall’ansia della conoscenza dell’aldilà, passando sopra ogni cosa mondana, divenuta illusoria, destituita di qualsiasi interesse. Il confessore non gli diede l’assoluzione, perché, con animo luciferino, rifiutava di adempiere i suoi doveri. Donde, l’autoaccusa per aver provocato il suicidio della ragazza: un delitto non contemplato dalla giustizia umana, verso la quale egli si proclama innocente, addebitando alla presunta vittima la sua scomparsa per vendicarsi di lui. Con esito surreale, la voce di Cristina si fa sentire nella trasmissione. Ella lo scagiona, mettendo avanti la propria colpa.

Una coppia borghese ha adottato un bambino. Un fattore rozzo e abbiente si presenta come padre naturale, che rivuole il figlio. La ragazza madre ha sposato l’uomo, ed è nota ai genitori adottivi. Il marito professore, tiepido, conciliante, in questo Processo di famiglia (1953) è tuttavia il più lineare e sincero: in mezzo a soggetti infidi, ingannatori, compresa la moglie, la quale fece credere che la madre avesse firmato una rinuncia d’ogni diritto, mentre fu soltanto una promessa verbale. Essi scendono a diverbi e rinfacciamenti. E il bimbo soffre spaventato dietro la porta. La signora chiama in causa il vero padre, un disincantato figlio di buona famiglia, ora sposato con Vanna. Riunione generale, ove s’instaura una strana solidarietà tra i genitori naturali, ciascuno a suo genio per avere uno scopo, per riabilitarsi; e nasce una simpatia tra la sterile Vanna e il ragazzino. Ma troppi fatti compiuti, troppi misfatti, troppi nodi da sciogliere e sacramenti da affrontare. Il piccolo conteso fugge via, precipita nel vano dell’ascensore. Un tragico incidente. Tutti slegati da torti e fallimenti, tutti legati da quel figlio. Il professore prospetta un sentimento di reciproca vicinanza, propiziato dalla disgrazia. Di nuovo, una depurazione degli amori, di amori invero eterogenei, in una solidarietà comprendente anche l’ateo, nel pianto che dà pace.

Al Seduttore fa riscontro La bugiarda (1954). La spregiudicata – cui la madre tiene bordone, senza rinunciare alla sua parte con un momento di afflizione per la perduta virtù dell’unica figlia – si destreggia tra un conte dell’aristocrazia nera, che potrà conseguire l’annullamento del suo matrimonio, e un maestro benestante col quale ella è fidanzata, ben visto dalla genitrice, che mira alla sistemazione del matrimonio. Il matrimonio si fa con un sotterfugio ai danni del conte ignaro. Ma colei che intendeva tenere il piede in due staffe, resterà spiazzata dall’amicizia stabilitasi tra i raggirati: soci e leali. Entrambi però lottano contro il desiderio che li avvince alla bella. Ella simula d’essersi avvelenata: espediente che suscita il pentimento dei due presunti responsabili. Al suo capezzale, la commediante accasciata li fa giurare di restare uniti tutti e tre, qualsiasi cosa avvenga. Ma la fine, su cui cala il sipario, non può che essere provvisoria.

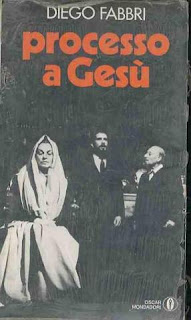

Siamo arrivati al coraggioso dramma che diede una vasta fama all’autore. Processo a Gesù (1954) mette sul palcoscenico una compagnia di giro, che allestisce il giudizio di condanna a morte di Cristo per verificarne la validità. Gli artisti ebrei, consapevoli di appartenere a una razza da secoli perseguitata, intendono di volta in volta, con rinnovamenti e improvvisazioni, dimostrare la giustezza dell’antica sentenza. Secondo la legge mosaica e la Bibbia, il Messia avrebbe dovuto essere un falso Messia, un mago tollerato finché non divenne una minaccia sovversiva. Il processo prevede anche un difensore e testi della primitiva famiglia cristiana. Uno dei giudici, dissenziente, fu denunciato ai nazisti, che lo fucilarono. Ora, sul presidente e sul tribunale spira un vento di coscienziosità, tanto che saranno ammesse le voci provenienti dal pubblico in sala (ovviamente di altri attori). Vengono interrogati Caifa, Pilato, Maria, Giuseppe, gli apostoli. Gli argomenti contrari alla divinità di Gesù, all’autenticità dei miracoli, sono i soliti del repertorio razionalista, psicologista (se furono increduli e tradirono Gesù, i suoi seguaci non cedettero ai miracoli) o talmudico.

Giuda asserisce di aver denunciato Cristo essendosi persuaso che era il più grave ostacolo alla liberazione della nazione ebrea, ma, ammette, nondimeno per un fatto personale, per la rivalità con Giovanni, il prediletto. Tramite Giuda, i sacerdoti avrebbero proposto a Gesù di indurre il popolo alla rivolta contro i romani. Con gli interrogatori ed i confronti tra il traditore del Maestro e i suoi compagni, tra Caifa e Pilato, si informano gli spettatori da un punto di vista insolito. Colei cui spetta la difesa di Caifa sostiene che in fondo tutti si aspettavano il clamoroso prodigio divino che non venne. Maddalena replica che il miracolo vero, quello dell’Amore divino si ebbe e non fu riconosciuto.

Dalla prima fase del dibattimento risulta che tanto il Sinedrio quanto Pilato emisero un verdetto politico, come tale necessariamente iniquo. Ciò presuppone che fosse permesso ad entrambi di prescindere dalla fede in Cristo, che non fossero tenuti a credere in Lui. Viceversa Cristo dichiarò: “Chi non crederà sarà condannato”. E la sua predicazione giunse con una grazia di certo superiore a quella concessa agli apostoli assistiti dallo Spirito Santo.

Ripresa l’udienza, il presidente riafferma che, o tutti loro ne usciranno ugualmente convinti, o aspetteranno altre repliche del processo, che è divenuto un caso di coscienza e di tormento religioso, sebbene il mondo cristiano non dimostri di vivere il Vangelo, a meno che “forse la vera civiltà cristiana” debba “ancora incominciare”. Egli mantiene l’imputazione di Gesù: mago seduttore.

Dal pubblico si levano obiezioni sulla competenza degli interventi, che mettono pericolosamente in gioco la storia sacra e la dottrina cristiana. Altri ritengono i presenti in grado di giudicare. Si passa alle disattese prescrizioni evangeliche: porgi l’altra guancia, dà tutto ai poveri. Utopia? Evidentemente il dibattito non azzecca la retta interpretazione, dando corda all’ignorante rilievo del presidente: civiltà cristiana non realizzata, forse di là da venire.

Il propugnatore dell’utopia da volgere in realtà è un prete moderno, che non indossa la talare; invitato dal presidente a salire alla ribalta. Il prete ha delle riserve sulla veridicità della ricostruzione storica, ma crede nel potere trascendente di una evocazione esatta e sincera, in tale evenienza di conoscere oggi il vero. Proposizioni almeno ambigue. Peccato che proprio a lui tocchi eccepire che non si è voluto prendere in soda considerazione la divinità di Nostro Signore.

Un intellettuale torna sul problema della traccia esigua lasciata da Cristo nel mondo. Come può essere opera di Dio? L’uomo non è cambiato. Nemmeno i santi ebbero seguito valevole. La forza del clero è usurpazione. Il sacerdote sa soltanto rispondere così: l’annunciata “morte di Dio” può essere il principio di una rinascita religiosa; e parla di fermenti cristiani che continuano a inquietare le persone.

La bionda amante dell’intellettuale, disgustata di lui, dichiara perentoriamente che Gesù per lei è il Salvatore. Altri lo vogliono assolto: Egli è la loro unica speranza. Il presidente è scosso dalla fede latente, ridestata nei presenti. Ma perché non cambiano il mondo? La bionda Maddalena spiega che non ci si pensa, e ci se ne vergogna: una debolezza simile a quella di San Pietro che disse: Non lo conosco. Il capo dei giudici chiede conto del loro operato a coloro che indossano la veste della Chiesa (che l’autore evita di nominare). Il ministro di Cristo osa rispondere che i preti lo hanno tradito. Chiede perdono. Essi dovrebbero imitarlo secondo le circostanze. Poi, sembra riprendersi: il mondo non è peccatore come lo fu prima del cristianesimo, l’uomo nuovo, sebbene non santo, sente la colpa e il rimorso da sciogliere.

Alla fine però, i vari cattolici considerano diversamente Gesù Cristo, secondo i loro sentimenti. L’accusatore ebreo che denunciò il marito della sua amata (ossia quel giudice mancante e sostituito da un avventizio) è propenso a convertirsi al cristianesimo, invoca pietà e dice che ebrei e cristiani sono una sola famiglia pentita. Il presidente afferma solennemente di non sapere se Gesù fu il Messia, ma è certo che egli rappresenta la speranza di ognuno, e lo proclama innocente. Diversi avvertono la sua presenza.

Indubbiamente è mancata la voce della Chiesa, sono venuti meno l’ordine dottrinale, sacramentale, e la salvaguardia della Sposa Mistica, del Corpo Mistico.

Diego Fabbri a ragione denunciò la tiepidezza dei fedeli, l’incongruità umana del clero. Operò ancora cose buone per stimolo, come faceva un Papini; a differenza di lui, senza sollecitare l’avvento d’un pontefice risoluto e restauratore, senza auspicare un urgente ritorno di Cristo sulla terra, senza opinare sulla natura del diavolo, ma indulgendo a concezioni opinabili della Chiesa, della sua costituzione, dei sacramenti, la cui importanza non doveva essere trascurata e superata in nessun modo.

In Veglia d’armi (1956) un convegno segreto di gesuiti, in un grande albergo, raduna confratelli delle più significative parti del mondo allo scopo di attuare una strategia comune in vista di nuovi tempi apocalittici. Serpeggia il dubbio che l’intento del Fondatore di rendere cristiana la storia sia fallito. Lo spagnolo non è d’accordo, ammette un certo scetticismo verso i compromessi coi politici, sebbene in Spagna la Compagnia conservi la sua influenza. Dagli Stati Uniti due tesi: il progresso scientifico rivela Dio, la tecnocrazia supererà la politica sempre corrotta; oppure la speranza in una nuova Pentecoste. Ma, nel primo caso, Cristo scompare; nel secondo, si punta troppo oltre. In Russia è impossibile uscire dalle catacombe. Giunge un agente sovietico travestito da padre dell’Ordine, per trattare con il Monsignore di Roma, arrivato dopo lunga attesa. Il maître dell’hotel incarna Ignazio di Loyola, che ha seguito la vicenda sotto le laiche spoglie, e non è la spia sospettata dal rappresentate del Vaticano. Il Santo, benigno propiziatore, lo esorta a dissipare completamente la contrapposizione tra la Compagnia e il papato, a riconoscere i santi esistenti, a suscitare Cristo nel mondo, per una Chiesa unita che bandisca una crociata dell’Amore. Nel giro dei sorprendenti incontri e nascondimenti, sono già capitati due innamorati, con cui si è introdotta una rinnovata comprensione dell’amore esteso, circolare, innestato su quello della Croce.

Il Monsignore riconosce che i gesuiti sono tuttora l’anima, il cuore della Chiesa. Restino coesi e operosi. I padri hanno l’impressione d’aver riconosciuto nel maître il loro Patrono Ignazio. Ispirati dalle sue parole, essi dicono: “incendieremo il mondo”, “faremo un’altra storia cristiana”. Il Direttore del convegno li invita a precedere tutti loro.

Se in tale rappresentazione Fabbri ha riconosciuto alquanto il ruolo svolto dal buon clero predominante, nel 1957 (Delirio) approfondisce ulteriormente la drammaticità dell’amore di coppia. Irene, fervida amante di Renato, è colpita da un male incurabile. Pur non avendo la fede, egli si reca in pellegrinaggio da una Madonna che pare abbia fatto miracoli. Avviene la guarigione, ed essi devono riconoscerla miracolosa. Nonostante la generosità di sua moglie pia osservante, che tuttavia lo lascia libero, Renato sente il suo amore trasformato. Non crede che Dio voglia una continuazione della precedente unione extraconiugale, cui invece Irene non rinuncia, a costo di disconoscere la grazia ricevuta. Ella rifiuta d’essere amata diversamente. Vorrebbe che tornassero indietro. Renato tenta di rassicurarla: “Non mi perderai mai più”. E si dice grato al concluso commercio amoroso, essendo stato il percorso del suo cambiamento, che adesso è strazio ineffabile, gravido di solitudine e di responsabilità. Ella lo aiuti, gli apra quando tornerà a bussare alla sua porta.

Nello stesso anno, I demoni annunciava l’interesse per Dostoevskij, e Processo Karamazov giunse alla chiusura del decennio, dove ci fermiano. Sia l’ambiente del nichilismo terrorista nella Russia di fine Ottocento, sia la contemporanea e conterranea società di provincia avente al centro una famiglia di esseri dominati da passioni abiette o sfrenate, eccezion fatta per un bravo figlio monaco, avevano poco da spartire col nostro popolo e la nostra contemporaneità. Inoltre, La leggenda del Grande Inquisitore, inserita nel Processo, segna una regressione nel pensiero religioso. Cristo tornato a Siviglia, condannato e graziato dall’Inquisitore, propone la questione della Santa Chiesa Regno anche terreno e del suo braccio secolare, necessari, ma ritenuti inconciliabili con la libertà e l’amore cristiani, non attuati o impossibili. Scade nell’ombra, la carità del governo – persino umanamente corrotto – che preserva la verità e con essa il gregge; nell’ombra, finisce il buon pastore che fa fronte ai lupi voraci, ovviamente con i mezzi adeguati; oscurati, i santi sistemi con cui San Pietro e San Paolo pascevano le loro greggi.

Tra i due drammi esotici, s’inserì la commedia Figli d’arte (1958), dove una compagnia teatrale deve scegliere il finale della rappresentazione. Una memoria lasciata dall’autore convertito, convaliderà il sentimento della protagonista, immedesimatasi nella sua parte di suora e, nella vita, moglie del mattatore dello spettacolo, libertino nella finzione e nella vita, il quale l’ha rivoluta con sé. La lieta conclusione in cui la monaca, antica fiamma della canaglia riparata in convento, ottiene con la preghiera la sua conversione, era respinta dal regista, ammessa dal direttore del teatro, che ricordava altri analoghi portenti. Vittoria della antica tesi per la quale la verità estetica, di effetto sul pubblico, deve sottostare alla verità che offre le buone soluzioni esistenziali.

Fra i meriti di Diego Fabbri vanno annoverati: la fondazione, con altri, del Sindacato Autori Drammatici; l’essere stato Segretario del Centro Cinematografico Cattolico e condirettore della Fiera Letteraria, retta da Vincenzo Cardarelli, cui succedette nella carica a partire dal 1958; l’aver collaborato alla sceneggiatura di molti film di registi importanti; l’aver curato notevoli sceneggiati televisivi.