di Carla D’Agostino Ungaretti

Raccontò una volta Vittorio Messori che, quando presentò alle stampe il manoscritto del suo libro “Scommessa sulla morte“[1], gli editori rimasero interdetti: -“No, non possiamo mettere la parola morte in copertina”. -“Esplose addirittura una rivolta e mi chiesero di cambiare titolo perché, secondo loro, librai e lettori, leggendo quel vocabolo si sarebbero toccati i genitali o avrebbero afferrato altri amuleti”. Messori non cedette. Il libro uscì e se ne vendettero subito 350 mila copie. “Ho tenuto duro perché Scommessa sulla morte sostiene che espellere o rimuovere la morte è il percorso migliore per avvelenare la vita”[2].

Raccontò una volta Vittorio Messori che, quando presentò alle stampe il manoscritto del suo libro “Scommessa sulla morte“[1], gli editori rimasero interdetti: -“No, non possiamo mettere la parola morte in copertina”. -“Esplose addirittura una rivolta e mi chiesero di cambiare titolo perché, secondo loro, librai e lettori, leggendo quel vocabolo si sarebbero toccati i genitali o avrebbero afferrato altri amuleti”. Messori non cedette. Il libro uscì e se ne vendettero subito 350 mila copie. “Ho tenuto duro perché Scommessa sulla morte sostiene che espellere o rimuovere la morte è il percorso migliore per avvelenare la vita”[2].

Sono d’accordo con Messori. Giovanni Testori definì la morte “La grande, invincibile ombra” contro cui “la Ragione ansima, rugge”[3]. Il mondo moderno cerca in tutti i modi di scacciarla, ma non per questo è più felice. La morte è un argomento tabù: se lo si affronta in un salotto tra amici si corre il rischio di venire zittiti e ci si può procurare la fama di jettatori, perché l’antico divieto sociale di parlare di sesso si è spostato sulla morte e sui morti. Non è un atteggiamento nuovo: già Epicuro, più di duemila anni fa, lo riteneva un inutile argomento di riflessione, perché “quando ci siamo noi, non c’è la morte, e quando c’è la morte, non ci siamo noi”.

In America le “funeral homes“, specializzate in tecniche di “ultimo trucco”, hanno il compito di praticare sulle salme un apposito “make up” che conferisce loro un aspetto piacevole e attraente quasi per illudere i parenti che i defunti, nella loro bara, sono ancora vivi. Ai bambini viene risparmiata ogni spiegazione sulla morte “per non impressionarli” e, così facendo, viene perpetuato l’inganno di cui sono vittime i piccoli innocenti che, a forza di vedere cadaveri e uccisioni di ogni genere in TV e sui video giochi – nei quali è stato insegnato loro che è tutta finzione – non comprendono più il significato di questo evento naturale che fa parte della vita stessa e credono che chi muore davvero poi si rialzi in piedi come se nulla fosse stato.

Tutti i filosofi hanno affrontato l’ineluttabilità della morte. Il primo che mi viene in mente è Heidegger, che definisce l’uomo un “essere – per – la morte“; in termini meno eleganti, l’attore romano della prima metà del ‘900, Ettore Petrolini, diceva la stessa cosa, e cioè che tutti noi siamo pacchi postali che la levatrice spedisce al becchino perché dal momento in cui nasciamo viviamo con la morte accanto. Non c’è attimo della vita in cui la morte possa essere esclusa e questa consapevolezza dovrebbe inculcarci il senso della precarietà, della relatività degli interessi materiali, invece la maggior parte del genere umano non vuole pensarci e vive nella spensieratezza come se la morte non la riguardasse, salvo venire colta dall’angoscia appena ha la percezione che l’aborrita possibilità possa sopravvenire davvero. Il mondo moderno crede che, non pensandoci, la morte sia esorcizzata e la dimostrazione è che la maggior parte delle persone si augura di morire nel sonno e cioè senza accorgersene. Oppure viene rimossa dalle coscienze, con la complicità dei mass – media che la presentano con gentili eufemismi, finendo per banalizzarla o emarginarla mediante la diffusa cancellazione dei segni pubblici della sua presenza.

Invece l’atteggiamento del cristiano di fronte alla morte è diametralmente opposto: “A subitanea morte, libera nos Domine” implora la litania di Ognissanti. Morire senza essersi potuto preparare è considerato dal cristiano un tremendo pericolo, mentre la supplica degli increduli dovrebbe essere “Donaci, o Signore, una morte improvvisa e inavvertita” per non lasciare tempo alla riflessione e alla sofferenza, perché l’ateismo contemporaneo non è riuscito a eliminare la paura metafisica della morte[4]. Il prezzo per la rimozione della paura, però, è alto: dalla disumanizzazione della morte consegue la disumanizzazione della vita e la brutalizzazione della vita stessa cui oggi assistiamo – per esempio con l’aborto, con l’eutanasia e con il cosiddetto “femminicidio“, fatto tristissimo di questi ultimi tempi – è strettamente connessa con il rifiuto del problema della morte e con la negazione dell’uomo stesso.

Il problema non si può eludere e le risposte possono essere due: o dopo la morte c’è solo il nulla – e allora la vita è una beffa, perché portiamo in cuore cose più grandi di noi e l’uomo ne soffre perché è l’unico animale che non vuole morire – o un senso c’è e bisogna trovarlo. Allora domandiamoci: è mai possibile che la nostra speranza, il nostro amore, la nostra sofferenza, non approdino a una pienezza, che siano incolmabili? Siamo forse uno scherzo della natura? No: la riflessione cristiana ci fa vedere nella morte di Cristo la chiave di lettura della morte dell’uomo, in quanto essa è il momento dell’entrata nella forma definitiva di esistenza (l’aldilà) per la quale l’uomo stesso è stato creato e alla quale deve prepararsi nell’arco della vita presente.

Però l’idea della morte genera comunque angoscia e tutti ne siamo colpiti: i credenti come i non credenti – i quali, come tali, non dovrebbero invece temere il nulla che, secondo loro, li attende “dopo” – a dimostrazione del fatto che quella paura metafisica è una componente della natura umana sempre presente in ogni generazione a prescindere dalla formazione spirituale che ha ricevuto il singolo individuo. Non ne fu esente neppure Gesù, vero uomo oltre che vero Dio, che sudò sangue nell’orto del Getsemani all’inizio della Sua Passione. Molti, poi, che in vita si sono professati non credenti, chiedono il funerale religioso, perché nel nostro DNA c’è la segreta speranza (o la tacita sicurezza) che non tutto finisca con la morte e lo dimostra il fatto che, fin dai tempi preistorici, il culto delle tombe ha rivelato la fede dell’uomo nell’esistenza di un aldilà.

Nella prospettiva cristiana, però, l’angoscia della morte si fonde con la speranza perché, se sappiamo che dopo la morte ci aspetta un Giudice di tutte le nostre azioni, sappiamo anche che il Suo verdetto sarà un misto di giustizia e di misericordia. “Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa“, invoca la liturgia della Messa; “Rex tremendae maiestatis / Qui salvandos salvas gratis / Salva me, fons pietatis!“, invoca il Dies Irae; “Prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte”, chiede ogni giorno il cristiano alla Madonna, perché sa che se il Giudice dovesse essere solo giusto, chi si salverebbe?

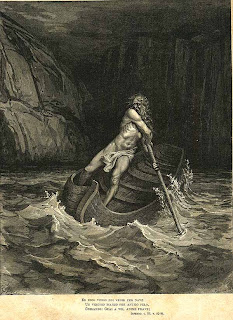

Ma come sarà questo aldilà? E soprattutto, com’è l’inferno, che spaventa tutti coloro che temono il Giudizio? Io – che nel mio antico liceo classico, frequentato in epoca pre – sessantottina, avevo imparato a memoria innumerevoli brani della Divina Commedia e mi ero ingenuamente abituata a immaginarlo come descritto da Virgilio nell’XI Canto dell’Inferno – confesso che ogni tanto, da vera “cattolica bambina“, ancora lo immagino così come lo illustrò Gustavo Doré, ma so bene che le meravigliose e potenti terzine dantesche non hanno nulla a che fare con la realtà della perdizione eterna che minaccia il peccatore e Dante stesso ne era ben consapevole. Gli scrittori, soprattutto i francesi, hanno immaginato l’inferno in vari modi: Paul Verlaine dichiarava che “l’Enfer, c’est l’absence“, ossia l’assenza del divino, dell’amore, della speranza[5]; Georges Bernanos, nel suo “Diario di un parroco di campagna” dice che “l’Inferno è non amare più“; Jean Paul Sartre, nel suo pessimistico materialismo, dice che “l’inferno sono gli altri“[6]. Il Catechismo della Chiesa Cattolica – che, peraltro, stranamente dedica alla vita eterna solo una decina di pagine su circa 800 di testo – lo definisce, non come un luogo, ma come uno stato, una condizione “di definitiva auto – esclusione dalla comunione con Dio e con i beati … (n. 1033) La pena principale dell’Inferno consiste nella separazione eterna da Dio, nel quale soltanto l’uomo ha la vita e la felicità, per le quali è stato creato e alle quali aspira” (n.1035).

Eppure (cosa strana in verità) i sacerdoti nelle loro omelie non parlano più dell’aldilà e tanto meno dell’inferno: forse perché il mondo moderno, di cui anche il clero ovviamente fa parte, si crede talmente buono da non poter meritare altro che il paradiso. Il teologo Sergio Quinzio rimproverava al cattolicesimo il suo essere troppo proiettato sul sociale trascurando le risposte alle domande “ultime” dell’uomo. In verità siamo imbevuti di una cultura che, a forza di alibi e attenuanti, vuole negare quella realtà che la fede collega all’inferno, e cioè il peccato, sostituendolo tutto al più con un generico “senso di colpa” che, per essere cancellato, non richiede più il pentimento espresso nella Confessione sacramentale, ma l’intervento dei costosi “strizzacervelli“. Anche questo è un segno dei tempi[7].

Ma perché il “mondo” reagisce così istericamente, nascondendo la testa sotto la sabbia, quando la Chiesa riafferma l’esistenza di una realtà che non si può ignorare perché inoppugnabilmente testimoniata da Cristo (“E se ne andranno, questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna”, Mt 25, 46)? Dopotutto e come dicevo poc’anzi, i non credenti dovrebbero ritenere l’inferno solo un mito oscurantista di cui non bisogna preoccuparsi, perché dopo la morte (secondo loro) c’è solo il nulla, e invece spesso essi reagiscono rabbiosamente, come fa Bertrand Russel nel suo “Perché non sono cristiano“, nel quale rifiuta con forza l’idea dell’inferno, ritenuta uno scandalo supremo, inaccettabile fra tutti. A mio giudizio tanti sedicenti atei e materialisti trovano scandalosa l’idea della morte e dell’inferno perché nei più segreti recessi della loro coscienza sentono la voce di Colui che sussurra loro “Io Sono, però!”, come l’Innominato manzoniano, ma nella loro superbia non vogliono darle retta.

Hans Urs von Balthasar ha notato che già nel Nuovo Testamento si sono fronteggiate due diverse tesi: da un lato, la concezione “infernale” emergente dal discorso escatologico di Gesù (Mt 25) e recepita da S. Agostino e S. Tommaso d’Aquino, di esaltazione della giustizia divina che impone la salvezza del giusto e la condanna del peccatore; da un altro lato, la dottrina dell’ “apocatàstasi“, risalente ad Origene, ossia della riconciliazione e redenzione finale globale, che mette in risalto il primato dell’amore misericordioso di Dio aprendo un varco alla “speranza universale”. A von Balthasar piaceva questa seconda tesi, ma non dimenticava un aspetto fondamentale del problema che ne rappresenta un grosso limite: la libertà dell’uomo, che è presa sul serio da Dio, pronto a rispettare le libere scelte umane. Perciò il Catechismo insegna che Dio, pur volendo che tutti abbiano modo di pentirsi (2Pt, 3, 9), tuttavia ha creato l’uomo libero e responsabile e perciò rispetta le sue decisioni. Di conseguenza, è l’uomo stesso che, in piena autonomia, si esclude volontariamente dalla comunione con Dio se, fino al momento della propria morte, persiste nel peccato mortale rifiutando l’amore misericordioso di Lui.

Ecco il punto che mi fa riflettere: il Catechismo insiste sulla libera scelta e sulla piena autonomia. E allora – forse per quella briciola di fiducia nell’intelligenza umana che ancora mi rimane – io mi domando: chi può essere tanto presuntuoso, o tanto stupido (perché quasi sempre la presunzione è sinonimo di stupidità) o tanto ottuso da respingere volontariamente e coscientemente dalla propria vita la possibilità che Dio esista davvero e ci giudicherà dopo la morte, con possibile condanna alla dannazione eterna? Se Gesù è venuto e ha sofferto per riscattarci dal peccato e aprirci le porte del Paradiso, come conciliare l’inferno con la redenzione finale dell’essere e l’infinita bontà di Dio? Da “cattolica bambina“, mi piacerebbe che la teoria dell’ “apocatastasi” fosse vera, perché mi sembrerebbe impossibile che uno Stalin, un Hitler, un Pol Pot, negli ultimissimi barlumi della propria vita, sul limitare di quella minima soglia che li separava dall’eternità, non abbiano provato orrore per i loro delitti e non si siano detti: “Dio mio, che ho fatto!”, lasciandosi così riabbracciare dall’infinita misericordia di Dio. Dopotutto la Chiesa è certa che i Santi siano in Paradiso, ma non ha mai fatto elenchi canonici di dannati; l’esistenza dell’inferno è dogma di fede, anche se è lecito sperare che sia vuoto, ma chi ci dice – come obiettò un teologo di cui al momento non ricordo il nome – che non saremo proprio noi i primi ad occuparlo? D’altronde la Madonna non mostrò ai tre bambini di Fatima l’immagine dell’inferno zeppo di irriducibili peccatori?

Ma il Vangelo è una “buona notizia” perché annuncia il perdono di Dio, la redenzione, la salvezza, la vita eterna in cui il Padre attende ciascuno di noi e non è stato Lui a creare l’inferno, ma l’uomo che deliberatamente e coscientemente sceglie le tenebre invece della luce, il Male invece del Bene. E allora, da vera “cattolica bambina” che si sforza sempre di fare le scelte giuste (anche se non sempre ci riesce) penso di poter immaginare il mio destino dopo la morte con una sorta di cauto ottimismo.

[1] S.E.I. – Torino 1982

[2] Cfr. IL MESSAGGERO, 19.5.2002.

[3] Cfr. G. TESTORI, Conversazione con la morte, Rizzoli, 1978

[4] L’allora Prof. Joseph Ratzinger ha scritto pagine luminose su questo argomento in “Escatologia, morte e vita eterna”, Cittadella Editrice 1979.

[5] Cfr. Jadis et naguère, 1884.

[6] Cfr. “A porte chiuse”, 1945.

[7] A questo punto devo aprire una parentesi. Leggo sul Corriere della Sera dell’11.3.2013 la recensione di Monica Ricci Sargentini a un libro della filosofa e bioeticista Chiara Lalli, intitolato “A. La verità, vi prego, sull’aborto”. L’autrice affronta il problema con piglio scientifico e razionale, citando statistiche e testimonianze che demolirebbero tutti gli argomenti a favore dell’esistenza di un trauma post aborto diffusa dalla vulgata generale. Le donne che hanno deciso di abortire, dopo l’intervento si sarebbero sentite tutte benissimo e senza sensi di colpa. Per concludere che “l’inferno dell’aborto sono spesso gli altri“. La mia conclusione di “cattolica bambina”, invece, è un’altra: il demonio ha fatto centro un’altra volta, riuscendo a cancellare il senso di colpa in chi uccide un innocente indifeso.