di Piero Nicola

A uno scrittore noi chiediamo che ci faccia leggere cose interessanti, vere intramontabili, e belle per una forma mirabile, mirabilmente fusa col suo contenuto. Ovvio che la verità richiesta non implica valutazioni sempre esatte e condivisibili, ma un fondo diamantino.

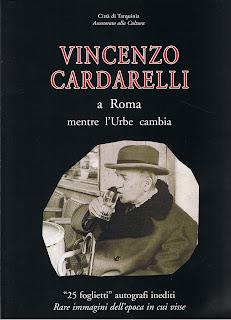

Vincenzo Cardarelli possedette per intero tali requisiti, e non è poco.

Quante volte, leggendo un autore, da profani ci prende il disagio di domandarci come mai non ha adoperato il termine più semplice e adeguato, senza capire che non lo fece andando in cerca d’un linguaggio variato e armonioso. Con le grandi penne è assai rara l’eventualità di incorrere in simili imbarazzi, pienamente giustificati. Tuttavia anche le grandi penne possono trarre in inganno con le seduzioni.

Tre dati, inoltre, distinguono il Cardarelli. Nell’uomo abbiamo il tormento esistenziale, la polemica, la scontrosità unita alla ricerca dell’amico, cui si diede per lungo tempo con scarse riserve e, di regola, frustrata. Nell’artista troviamo che, avendo attraversato le vicissitudini delle tarde prove ottocentesche nei loro strascichi, e gli sbandamenti del primo Novecento, pervenne a superarli, anziché mediante un eclettismo o un nuovo accademismo, con la felice intuizione d’uno stile classico e vivo, preso dalla tradizione originaria, antica, pur conservando quanto di valevole c’era nelle ultime esperienze letterarie. E, terzo, nella persona morale: una moralità intesa a trascendere il suo temperamento, come ho detto, alquanto infelice. Egli espresse un’etica che ebbe in vista la tradizione classica mantenendo quella cattolica.

I suoi detrattori, divenuti accaniti specie nel secondo dopoguerra, quando le energie vitali lo stavano abbandonando, gli addossarono i limiti dell’autobiografismo, dell’eccessivo soggettivismo, dell’esasperata cura della forma, di un suo, altrettanto immaginario, compiacimento di perfezione formalistica, con un’ingiustizia direi affatto normale, scontata: quasi che le sue memorie, più volte assurte alla compiutezza del racconto (notabile Astrid, ovvero Temporale d’estate), le descrizioni di paesi e di ambienti, il favoleggiare di tipo mitologico nel riprodurre i grandi eventi biblici, le sue penetranti riflessioni psicologiche e metafisiche, avessero sofferto d’artificiosità. Niente di più falso.

Invero molti di quei tali avevano atteso e temuto i suoi giudizi, da lui appuntati su loro o da loro risentiti di riflesso, allorché la sua reputazione di eccellente nondimeno come critico, a buon diritto lo onorava. Costoro si presero le loro rivalse meschine e conformiste, attenti ad alternare gli inevitabili, ma avari, riconoscimenti, al lancio di siluri.

La sua visione del mondo riguardò la vita intera con profonda genuinità. Sia con l’esplorare se stesso impietosamente, sia guardando al di fuori, egli mirò all’eterno valore riferito al carattere e alla condizione umana propria e del suo popolo. Individuata la pura essenza dell’arte, passò, con altrettanto acume, a definire il quadro della italianità entro la civiltà nostra eminente, latente, sopita, ma disponibile per la nostra più decaduta condizione storica; e la mise a confronto con l’Europa francese e tedesca, per sua natura oscura, nazionalista, vanamente riformatrice e, sottinteso, con tutte le sue esportate ramificazioni; rivendicò la solida saggezza, la tersa bontà, maggiori nella temperie latina che ci appartiene di quanto non sia per la sorella stirpe spagnola. Anche i personaggi di Shakespeare restano inglesi in ogni latitudine.

Cardarelli fu uomo di idee universali, non solo poeta dei tipi umani e di terre, cieli e città.

Egli sentì l’essenzialità delle origini, della terra etrusca di Tarquinia, dove nacque, e del sangue paterno ivi emigrato dalle Marche. Al suo contatto, privato ancora bambino della madre, di cui tuttavia portava il cognome, crebbe fino ai diciassette anni. Visse col genitore severo nella sue precarie sistemazioni, il quale, da ultimo, gestiva il buffet della stazione ferroviaria. Da quei luoghi arcani, in cui si respirava l’aria dell’eternità spirante dal monte, dal mare, dalla Maremma e specialmente dalle rovine, dalle torri e dai campanili, anch’essi tempestati di pietre archeologiche, insofferenze e sentimento cosmico spinsero il minorenne altrove, a vivere nella completa indipendenza dai miseri commerci umani, e alla conoscenza, al cimento col vasto mondo, cui pure doveva approdare la sua inclinazione per le lettere e il sapere. Breve soggiorno di lavoro a Civitavecchia, quindi si ferma a Roma, raggiungendo un’altra miseria, quella dell’indigenza randagia, dei lavori precari, della disoccupazione, con le relative sofferenze anche morali e della solitudine. Divenne giornalista dell’Avanti!. Quando il giornale si trasferì a Milano, la sua irrequietudine lo portò a Firenze, in Lombardia, sui laghi, in Riviera.

La mia capacità di assimilazione mi fa preferire al poeta il prosatore. La sua poesia, pur affrancandosi presto da certo ermetismo, la trovo un po’ concettosa, densa, da meditare, ricca, ma un piuttosto distante dalla musicalità del suo amato Leopardi, non abbastanza distaccata, così che le sue disperazioni sembrano soffrire di un distacco insufficiente. Ma le sue disperazioni non sono definitive, perché, d’altra parte, egli non smette d’essere cristiano e di lottare per una causa.

Possiamo rimproverargli d’aver trascurato l’ateismo leopardiano, apprezzando senza riserve il campione di Recanati, che aveva trasferito la classicità nel suo tempo, colui che aveva saputo compiere il miracolo di suscitarvi lo spirito dell’antica civiltà in epoca romantica, tra la gente e i paesaggi concreti. D’altronde, Cardarelli interpreta il primo Risorgimento come un moto tendente al positivo ricupero del retaggio pervenutoci da Roma e da Atene. Viceversa imputa a Cavour e all’unificazione attuata dal Regno sabaudo l’avvento di uno stato liberale prevaricatore, estraneo, derivato dai principi dell’89, in sostanza barbaro come il trascorso dominio napoleonico.

Nelle sue prime composizioni di prosa lirica, fatte di brevi passaggi, che spesso assumono il tono dell’aforisma, è gentile indizio della sua vena la virtù di dar voce e anima agli elementi naturali, alle cose inanimate, né gli fa difetto la fine ironia ben dosata. Egli ha l’ansia d’essere se stesso, dissoda, scava nel suo essere per svelare l’ordine cosmico. Teso a possedere la verità in un’anima, anzitutto la sua di cui meglio dispone, vi concentra le relazioni più vaste, si volge alle descrizioni esterne in cui sopravviene la meraviglia del Creato. Stupefacente la larga e nobile grazia che esce sulla pagina da questo essere tanto vulnerabile e martoriato.

“Io sono grato al male per gli obblighi di purità che mi ha posti” (Prologhi).

Nella vicenda dei dolori e delle contemplazioni alla Leopardi, però con maggiori asprezze e terrori, egli dispera del proprio stato presente o di ciò che lo circonda, non già dell’oltretomba. Non ha movimenti di ribellione, non è un rivoltoso. Finché, crede nella possibilità di restaurare nel popolo, inteso come intero corpo della nazione, il sentimento dell’ordine ancestrale.

“Quelli che fecero l’Italia, ma specialmente i Piemontesi, se la figurarono piena di sterpi; e procedevano a ridurla e ad emendarla a colpi di roncola e d’accetta. Taglia qui, tagli là, non rimase un piccolo arbusto che non fosse intaccato dal ferro e dalla furia di questi riformatori. Se non la incendiarono tutta, fu un miracolo. Poi, quando sarebbe venuto il tempo di sarchiare e di semiare il campo, i valentuomini vennero a mancare; e tutto fu abbandonato all’incuria delle susseguenti generazioni le quali, avendo ricevuto, a dire il vero, un’eredità disperata, badarono ai fatti propri, e poco si occuparono dell’Italia. Cosicché gli sterpi ricrebbero e si moltiplicarono a guisa di selva infernale. Ma la terra italiana è buona, ricca di ‘humus’, e presto o tardi dà fuori i suoi frutti (…) a dispetto di tutte le ingiurie degli uomini e del tempo. E oggi noi non vediamo più l’Italia come un macchieto paludoso e malarico (…) E la consideriamo in un modo e con un sentimento ben diversi da come la consideravano i nostri nonni. La percorriamo con pensoso amore, siamo tratti ad intenderne e a giustificare il passato più che a bestemmiarlo: tutto il nostro rancore è per le ubbie e le fisime dannosissime dei riformatori (…) E si ristabilisce il senso della Tradizione. Che non è, infine, se non il senso della responsabilità storica e capacità ed eroica voglia di sostenerne il peso”.

“Una delle questioni sulle quali non s’intenderà mai tra noi e l’Europa è quella dell’arte, e principalmente dell’arte classica.

“Un popolo nato romantico, come sono in genere i popoli europei del Nord (dire Europa è lo stesso che dire Nord), non potrà mai capire l’arte classica se non di riflesso, accademicamente, vale a dire in senso neo-classico. Una tale concezione, più arcigna che severa, della classicità, s’accorda a meraviglia col carattere artificioso e volontario della civiltà di quei popoli, nei quali l’idea della disciplina, della ‘contrainte’, risveglia ed eccita una specie di gusto sadico. Ecco perché il neo-classicismo, mortificazione ed impoverimento d’un ideale di salute, di umanità, di bellezza, culto delle forme classiche deserto di ogni persuasione ed ingenuità di sentimento, stile pasticciato, ironico, specioso, caratteristico, classicismo ‘bourgeois’, è un fenomeno nordico e romantico”.

“Ma come avremmo potuto avere una Riforma, dove trovarne i motivi? Noi abbiamo toccato il vertice della libertà civile e morale più volte (…) Se è esistito al mondo un popolo padrone del suo destino e artefice della sua storia, questo fu il popolo italiano. Dominato politicamente, in talune epoche, da principi indigeni e forestieri, non fu mai spiritualmente servo di nessuno. Anzi la forza delle sue tradizioni e la civiltà dei suoi focolari furono tali, in ogni tempo, che anche le tirannie dovettero essere popolari in Italia, farsi un’anima popolare, parlare il linguaggio del popolo, vestirne i costumi. Sicché i dominatori furono in sostanza dominati, cosa della quale si tien troppo poco conto quando si parla dei lunghi secoli di servitù italiana. Dove trovare in tutto questo gli appoggi per una Riforma la quale presuppone una storia barbara (…) Mi pare che l’Italia, in fatto di dignità civile, abbia molto da imparare da quel mondo di ‘parvenus’ e di schiavi rivoltati che ci vengono dipingendo i panegiristi della religione riformata e delle idee liberali. Senza pensare che entrambi questi movimenti, protestantesimo e liberalismo, furono principalmente rivolti contro Roma e perciò contro l’Italia e il genio popolare italiano, e che la loro supina accettazione equivarrebbe, per parte nostra, come la storia della Terza Italia dimostra ad usura, a un suicidio politico e morale” (Parliamo dell’Italia, 1931).